ニュース

【デイリーニュース】Vol.14『東京の青稞酒(せいかしゅ)』楊宇安監督、モリタモリオ、楊林 Q&A

チベットと日本をつなぐ物語を美しい映像が醸す

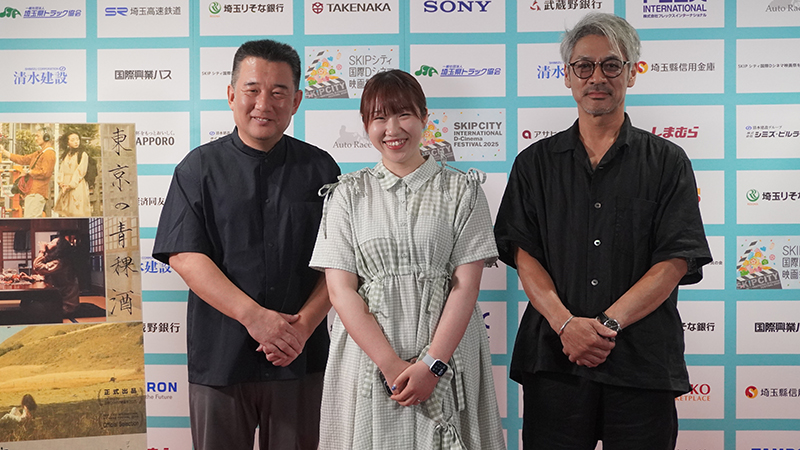

『東京の青稞酒(せいかしゅ)』(左から)楊林カメラマン、楊宇安監督、モリタモリオ

『東京の青稞酒(せいかしゅ)』(左から)楊林カメラマン、楊宇安監督、モリタモリオ

7月22日より始まったコンペティション部門の上映。2作品目は、武蔵野美術大学の卒業制作として制作された楊宇安監督の『東京の青稞酒』。楊監督は、「(日本での)留学生活を通して感じた心の変化、成長や家族との関係などを自分なりの形でこの作品に込めた」という。

明治30年、仏教の原典を求めて鎖国していたチベットに渡り、経典を持ち帰った日本人僧侶・河口慧海。その足跡をたどり、日本に渡ったまま戻らない父を探して娘ゾマ(格桑梅朵)は渡日する。だが父親はすでに他界していた。営業を止めた旅館の主人・小林(モリタモリオ)、父が住んでいた団地の隣人の女性に接することで、ゾマは少しずつ癒やされていく。特に祈るように音を録り続けている小林にもらった録音機で、父が訪ねたであろう場所を、音と写真で記録し始めてからは。

ワールドプレミアとなる上映後、Q&Aに臨んだのは、楊監督、楊監督の父親で撮影監督の楊林、小林を演じたモリタモリオの3人。楊監督は上海出身。なぜチベット仏教をモチーフにした映画を撮ったのかということから語った。

「ゾマ役を演じた格桑梅朵(ゴーアサン・メイドゥオ)とは同じゼミで、メイちゃん(あだ名)は最初から監督志望です。メイちゃんはチベット出身で卒業制作を故郷で撮ると言っていました。その手伝いをすると約束していたこともあり、私もチベットを背景とした作品にしようと決めました」

撮影を実父にお願いしたのは、「父が以前、チベットについてのテレビドキュメンタリーを撮影した際に、めちゃくちゃチベット仏教にハマり、仏像をたくさん集めたりと信仰し始めたんです。私は信仰していませんが、父のそういう姿を見て、興味は持っていました。父はチベットに詳しいし、撮影もできる。そういうわけで、父に撮影をお願いしました」

本作の物語のベースには、そんな父と楊監督のやや相容れない関係が反映されているという。

「父はチベット仏教にもハマっていますが、映画への愛も強く、小さい頃からそのすばらしさを私に説いていました。そう言われると反発したくなるものですが、父に薦められて見たエドワード・ヤン監督や侯孝賢監督の映画は本当にすばらしくて、私もすっかり夢中になりました。本作には、チベット仏教にのめり込んだゾマの父親と、映画に人生を捧げている私の父を重ねています。またどこか現実から目を背けている小林にも父を重ねています」

相容れないところがあると言われた楊林カメラマンは、現場で考えていたことを教えてくれた。

「映画を作るうえで大切にしているのは、自分を主張せず、一歩引くこと。この考え方は、ドキュメンタリーの撮影で学びました。ドキュメンタリーでは待つことが重要です。つまり、一番美しい風景や、何かが起こる瞬間が訪れるのを待つわけです。娘の長編第二作を手伝うにあたり大切にしたのも、いちカメラマンとして、どのように映画をサポートできるかでした。技術力を誇示することなく、ただ傍らで娘が映画を撮っていくのを見守り、彼女が演出した俳優を、そのまま切り取りました。その映像は、とても美しいと思いました」

説明台詞はほぼなく、ドキュメンタリーのように登場人物を追うカメラの切り取る風景が、様々な物語を編んでいく。観客が楽しむのは、映像が醸す物語だ。小林とゾマが、お互い理解できないはずのチベット語と日本語、それぞれの言語で語り合うシーンは、それを教えてくれる。小林役のモリタモリオはこう語る。

「ゾマの台詞は、日本語で書かれた台詞をメイちゃんがチベット語に翻訳したものです。日本語で何度もリハーサルし、きちんと理解したうえで臨んだわけですが、小林がチベット語を理解しているように見えないか、もう少しグラデーションをつけたらどうかと、ずいぶんディスカッションしました。最終的に監督が『これでいきましょう!』と決めましたが、皆さんがどう感じられるのか楽しみにしていたシーンです」

現在、テレビドラマや映画のライン・プロデュースをメインにした制作会社で働いているという楊監督。本作を撮った時点では、監督を目指すかどうか決めかねていたそう。

「私は、父が撮影を務めた現場によく遊びに行っていましたが、 映画の勉強はしたことがなく、武蔵美に入っても自信を持てずにいました。私は、監督になれるのだろうか、なっていいんだろうかとずっと悩んでいましたが、『東京の青稞酒』をきっかけにやっと自信が持てるようになりました。めちゃくちゃ大好きな作品です」

取材・構成・撮影:関口裕子