ニュース

【インタビュー】『夏休みの記録』川田淳監督

――川田監督はもともと武蔵野美術大学造形学部油絵学科に進み、その後、映像作品を発表されています。絵画から映像作品へと変わったきっかけはあったのでしょうか?

「大学では主に近代以降の芸術について学びました。その中で、僕はモダニズム芸術に強い影響を受け、芸術の自立性を求めた作品を制作してきました。なので、社会問題や社会運動にはコミットするけれども、それ自体をテーマにした作品を自分自身は作らない。あくまで芸術として自立したものを作品として発表する。そのスタンスで制作を続けていました。

しかし、東日本大震災が起きたことで一転せざるをえなくなりました。震災前は、芸術と社会問題をはっきりと分けて向き合うことができたんです。でも震災後は、その境界線が完全に崩れてしまった。東日本大震災という圧倒的な現実を前にしたとき、今までのような芸術の独立性を求めた表現活動が自分の中で困難になってしまいました。何か表現を試みようとするときに、目の前の現実を映す必要性を感じるようになったんです。そうなったときにカメラを手にして作品を作るようになりました。

そこから映像作品を作り始めたのですが、アートと映画の映像のフォーマットはだいぶ異なります。例えば尺に関して。美術館などの展覧会でずっと流れ続ける映像作品は、多くが長くても15分ほど。それぐらいに収める作家がほとんどで、尺が15分ならば最初からでも途中のタイミングから見ても、ループしているのでその作品世界に入っていける。そういう構造の作品であることが多い。

そのようなアート映像作品には暗黙のフォーマットがあるように思うんですけど、アート映像作品であろうと、劇映画であろうと、ドキュメンタリー映画であろうと、その領域を超えて横断できる可能性が映像表現にはあると思うんです。ですから、これは映画で、これはアート映像作品で、これはドキュメンタリーでといったジャンル分けした映像作りは考えていません。いわゆる劇映画のフォーマットといえる物語化することに重点も置いていません。映像として表現できることの可能性を追求した作品制作を試みています」

――これまでに沖縄の遺骨収集をする男性を手伝いながら、遺留品の遺族を探した『終わらない過去』(2015年)、中国と沖縄で戦った元日本兵に焦点を当てた作品『生き残る』(2017年)、ハンセン病回復者の方と故郷や隔離されていた施設を共に訪れて歩いた『石山さん』(2019年)などの映像作品を発表しています。いずれも忘れてはいけない歴史と日本の社会の問題に目を向けています。いずれも歴史の生き証人といっていい人々に出会っていますが、各作品、どのように始まったのでしょうか?

「あまり関連性を感じないかもしれないのですが、過去の3作品から今回の『夏休みの記録』までつながりがあります。

まず『終わらない過去』についてお話しすると、東日本大震災より前から、沖縄の基地問題には関心を寄せていました。ただ、震災前は、当事者の声を直接聞きにいくということはしてきませんでした。でも、震災後、何かを表現するときに、社会で起こっていることを無視できなくなり、沖縄で何が起きているのかを実際に現地に行って見たり、聞いたりして知る必要があると考えるようになりました。実際に沖縄を訪れて、本土の人間としてどのように基地問題に向き合えるのか、考えなくてはならなかった。その中で、基地建設反対運動の参加者や地元の人たちからいろいろと話を聞く中で、共通して出てくるのが沖縄戦の話でした。基地問題のいわば根底にある沖縄戦と、僕がどう向き合えるのかを模索していたときに、沖縄戦で亡くなられた方々の遺骨収集を50年以上続けている方の存在を知って、その方に実際にお会いして、遺骨収集作業のお手伝いをさせてほしいとお願いして3年半ほど沖縄に通いながら一緒に活動をさせていただきました。その過程を経て生まれたのが『終わらない過去』です。

その後、沖縄戦についてより深く知るために、沖縄戦に参加した本土の人の声を聞いてみたいと思いました。その中で元日本兵の近藤一さんに出会って生まれたのが『生き残る』になります。

そして、近藤さんの証言を聞く中で、現在も戦前と同様の沖縄への偏見や差別があることを改めて強く認識しました。本土の人間が無意識や無関心のうちに沖縄に対して犠牲を強いてしまう。そのような構造が日本社会に根深くあると思います。自分もまた自覚のないまま差別する側に立っているのではないかと思いました。

そのときに、この日本にある差別の構造を、反省を踏まえて自分なりに捉え直したい気持ちが生まれました。日本において差別や偏見の問題を考えるときにハンセン病のことは避けて通れない。そこでハンセン病回復者として精力的に活動していた石山さんとお会いして、彼が追い出された故郷を一緒に歩き、隔離施設も訪れていろいろと話を聞いて生まれたのが『石山さん』でした。

そのように「差別」をテーマのひとつとして作品制作を続けていた中でクルド人家族らと出会いました。

2018年頃、東京オリンピックを前に入管施設の長期収容の問題がメディアでクローズアップされて報じられていました。その時、入管施設で実際に何が起きているのか知りたくて、入管に面会に行くようになりました。それが2019年でした。

面会ではさまざまな国籍の方々と出会いましたが、その被収容者の中にクルドの人たちがいました。そして、話していると、彼らが僕の近所に住んでいることがわかりました。家が近いことから、たとえば家族の写真をもってきてほしいとお願いされたりして交流が深くなっていきました」

©2024 Jun Kawada

©2024 Jun Kawada

――現在は引っ越したということですが、川田監督は当時、クルドの方々が暮らしている近所に住んでいたとうかがいました。

「その地域に住み始めたのは2018年のことで、当時は近所で中東系の人をよく見かけるなとは思っていましたけど、彼らがトルコ国籍のクルド人であることはまったく知りませんでした。交流するようになって初めて自分の近所にクルドの方々が多く住んでいることに気づきました」

――今回の作品のクルド人の方々とは、どのように知り合ったのでしょうか?

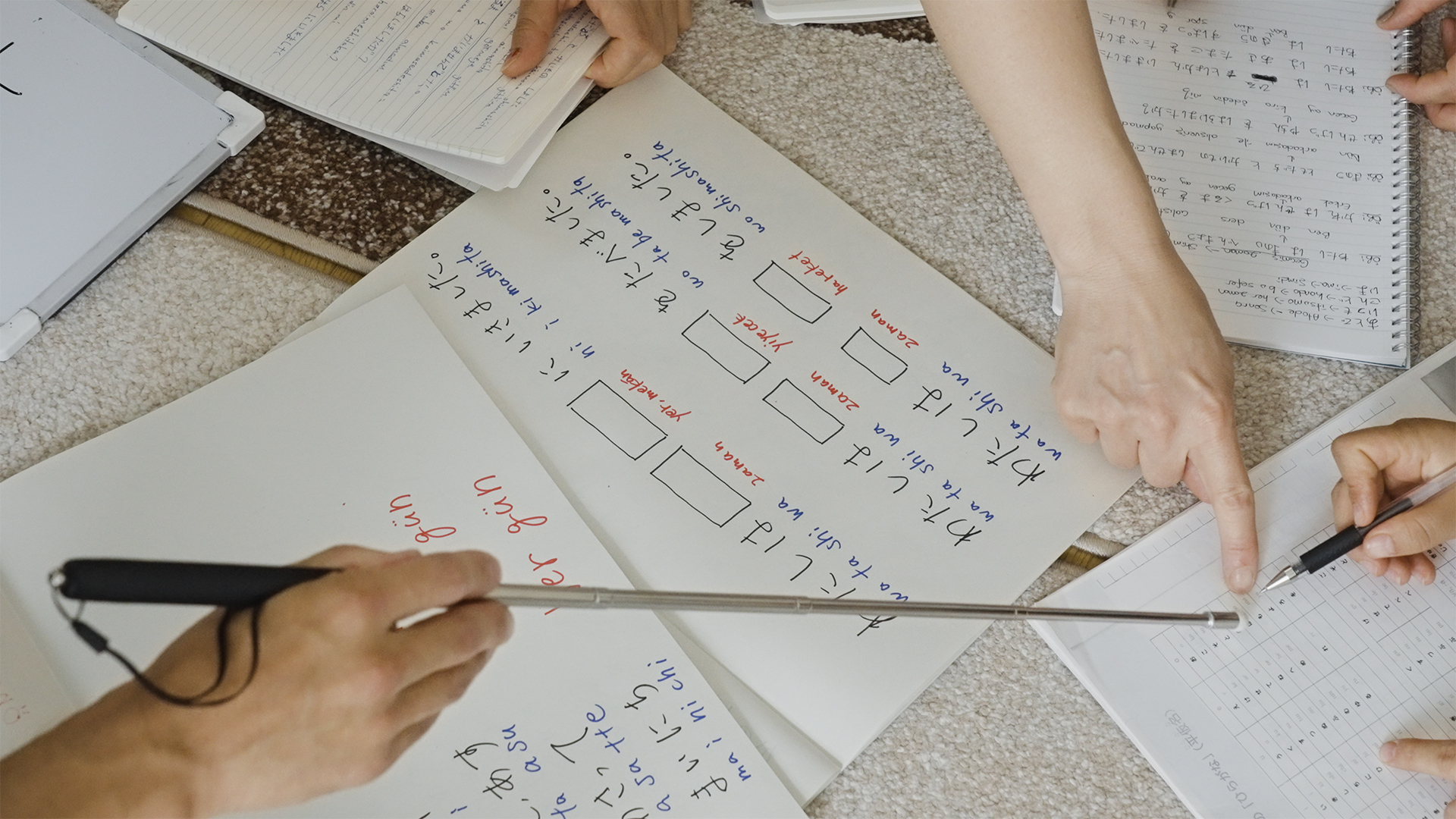

「入管に通っている中で、何十年と面会活動をしている女性と出会いました。その方が週一回、クルド人の子どもたちの宿題のサポートをしていました。その活動に同行させてもらうかたちで、自分も学習支援活動に参加するようになりました。

ただ、作品を見てもらえればわかるように学習支援というと仰々しいですが、ほんとうに簡単な日本語を教えたり、計算を教えたりといったことです。あくまで僕個人でやっているので、カリキュラムなんてありません。なので子どもたちにせがまれて外でサッカーをやるだけの日も多くありました(苦笑)。

そのように交流を続けているうちに、最終的には当時僕が住んでいたマンションにもクルドの方々が偶然引っ越してきて、毎日顔をあわせるような仲になりました。今回撮影させていただいたのはその中で出会ったクルドの方々です」

――作品は、川田監督が交流する家庭に赴き、クルド人の子どもたちと夏休みの宿題に取り組む一方、母親たちに日本語を教える。そのひと夏の日々の記録になります。子どもたちや母親たちとの何気ない会話や勉強に真剣に取り組む光景から、彼らの人間性や置かれた立場が見えてくるところがあります。

「ここ数年、クルド人に関する報道が加熱して、メディアやSNSでは対立が生じて、地域では軋轢も起きていることが報じられています。でも、そのことをテーマとした作品を制作したかったわけではありません。「クルド人」を撮影したかったのではなくて、僕が出会ってきた「隣人」の人々の姿を映し出したかった。ネットなどで語られる大まかなくくりの「クルド人」という形ではとらえたくなかった。あくまで僕の出会った「隣人」としての姿を伝えたかった。「クルド人」や「難民」、「仮放免者」という先入観なしに、僕が「隣人」として接してきた日常的な彼らの姿を映す映像になるよう心掛けました。

そのような日常を映した本作の中では、子どもたちに漢字やひらがなを教えたり、母親たちと勉強する中でたわいもないことを話したりしています。そういうなんでもない日常の小さな時間の積み重ねの中に、コミュニティの可能性を感じました。

僕自身はコミュニティとは、なにか大事なことを話して、それを共有することでつながりが強くなるというものだとは一概に考えていません。なにかほんとうにささやかな小さなつながりが連なってひとつの緩やかなコミュニティができる。そういうつながりこそが互いを尊重してなにかを分かち合える関係性になる気がしています。この作品に記録された淡々とした日常の記録から、そのようなことを感じ取ってもらえたらうれしいです。」

――撮影したい意向を伝えたときはどんな反応でしたか?

「僕がもともと映像作品を作っていることは伝えていたので驚かれはしなかったです。たまたま別の仕事でクルド人歌手の映像を手掛ける機会があって、その映像を見せて、僕が作ったことを伝えていました。なので今回の撮影を相談した際も、『いいですよ。やりましょう。』といった感じでOKしてくださいました。

©2024 Jun Kawada

©2024 Jun Kawada

――今回、入選して川口市で上映されることになります。

「応募しておいて言うのもなんですが、入選したことは意外でした。僕の映像はいわゆる劇にはなっていない。物語化しないことを意識したので劇映画のような枠組みにはなっていない。物語にすることで共感を呼んだり、分断を煽ったりといったことにならないように気をつけて、本作を作ろうと心掛けました。なので、コンペには向いていないことを自覚していたので、選出していただいたのは意外でしたけど、やはりうれしかったです。なによりもクルドの人々が多く住んでいる川口でこのように公開できることはすばらしいと思います。クルドの人々と出会ってから、かれこれ6年を経てようやく完成した作品でしたが、お蔵入りするのではないかと、内心ではヒヤヒヤしていたので公開できる機会をいただけて感謝しています。やはり映像は人にみていただいてようやくスタートだと思うんですよね。編集してポスプロをして終わりではない。完成したものを人に見ていただいたところから始まる。今は、この作品が本当の意味でのスタートを切ることができたのだなと思っています。一人でも多くの方に見ていただければと思います」

『夏休みの記録』作品詳細

取材・文:水上賢治