ニュース

【デイリーニュース】Vol.19『夏休みの記録』川田淳監督 Q&A

個人的なところからありのまま記録したクルド人家族の生活

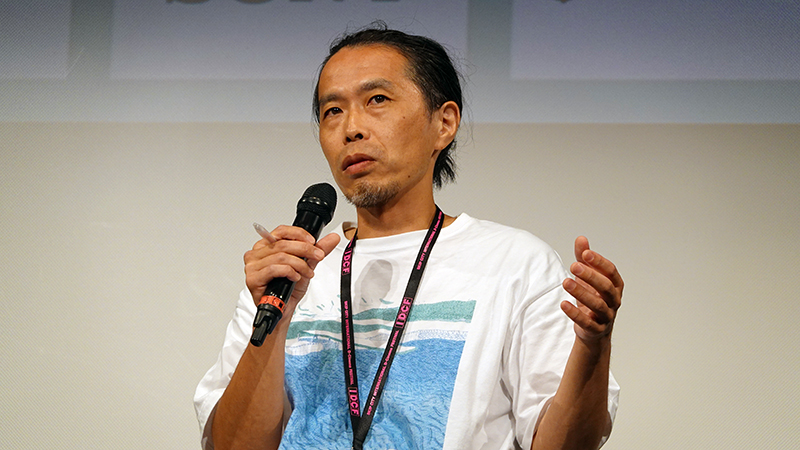

『夏休みの記録』川田淳監督

『夏休みの記録』川田淳監督

コンペティション部門の長編映画『夏休みの記録』は、埼玉県南部に暮らすクルド人と、日本語を教えるボランティアとして関わった川田淳監督との交流を描いた、ひと夏のドキュメンタリーである。24日(木)、川田監督が上映後のQ&Aに登壇した。

本作では、夏休みの宿題に取り組むクルド人の姉弟と、日本語を学ぶ母親たちの姿をカメラが静かに追っていく。顔は一切映されず、名前も明かされない。学習風景のほとんどは手元にフォーカスし、そこに重なる会話が物語を紡ぐ。出演者たちが難民申請中であることから、匿名を条件に撮影が行われたという。

監督の川田氏は、これまで沖縄戦没者の遺族を追った『終わらない過去』や、ハンセン病回復者と施設跡をめぐる『石山さん』など、社会の周縁に生きる人々の声を記録してきた映像作家だ。今作もその延長線上にありながら、より個人的で、より近い関係性から生まれた記録といえる。

難民問題は社会的関心を集めているが、川田監督はこう語った。

「僕は、自分が出会った人たちを“難民かどうか”で分ける立場にはないと考えています。難民認定は、専門的な知識と慎重な判断が必要であり、自分がそれを判断すべきではないと思っています」

クルド人との最初の出会いは2019年、入管の面会室だったという。

「当時、東京オリンピックを目前に控え、入管での長期収容が問題視されていました。僕は収容者本人に直接話を聞きたいと思い、面会に行ったんです。アクリル板越しに話した相手が、自分の住む地域の近所に暮らしていると知って、本当に驚きました」

そこから自然に、写真の受け渡しや伝言を通じた関係が始まり、家族や知人たちとの交流が広がっていった。

「ある日、日本人女性がクルド人家庭に通って学習支援をしていると知り、僕も手伝わせてもらうようになりました」

子どもたちの宿題を手伝ううちに、その母親たちとのつながりも生まれていく。

「『日本語学校に通いたい』という相談を受けましたが、在留資格の問題で地域の学校には受け入れてもらえなかった。だったら一緒に勉強しましょうと提案して、集合住宅の一室で週1回の学習会を始めました」

映画は、そうした日常の中から自然に生まれた活動を記録している。撮影は2023年夏に行われ、2台のカメラを使って引きの画と手元の動きを並行して記録。子どもたちは机で、母親たちは床で勉強している。その様子を演出なく、関係性のなかで育まれた自然な時間として丁寧にすくい取っている。

撮影素材は、日本語、トルコ語、クルド語が混在しており、翻訳作業には出演者自身が関わっている。

「文字起こしは、出演しているお母さんにお願いしました。驚くほど丁寧で正確に仕上げてくれ、さらに青年にも協力してもらいました。微妙なニュアンスの違いは、さらに別のクルド人の友人に確認してもらって。最終的には全体を精査して完成させました。出演者が“撮られるだけ”ではなく、“制作の一員”として関わってくれたことは、この映画にとってとても大きな意味がありました」

上映後、観客からは「声や言葉以外からも何かが伝わってきた」との感想が寄せられた。

「映像を通じて伝えたかったのは、“豊かさのある日常”です。言葉にしにくい表情や仕草、生活の細部に宿る個々の意思や感情。それらは一言で説明できるものではありません。『クルド人』『難民』『仮放免者』では切り取れない、それぞれの生活や背景を、ありのまま記録したいと思いました。その人自身を見てほしい。それが僕の根底にある願いです」

最後に、川田監督は「エンドロールに名前を載せることができなかった協力者がいます。今ここに来てくれていても、その名前を呼んで感謝を伝えられない現実があります。そのことを、どうか心に留めていただけたらと思います」と呼びかけた。

取材・構成・撮影:平辻哲也